少年事件解決の流れと弁護士依頼の重要性

少年法では20歳に満たない者を「少年」とし、少年が罪を犯した場合等の手続について成人と異なる内容を定めています。

少年法では、その対象となる少年について、

- 犯罪少年(罪を犯した14歳以上の少年)

- 触法少年(刑罰法令に触れる行為を行った14歳未満の少年)

- 虞犯少年(ぐはんしょうねん:保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年)

の3種類を定めています。

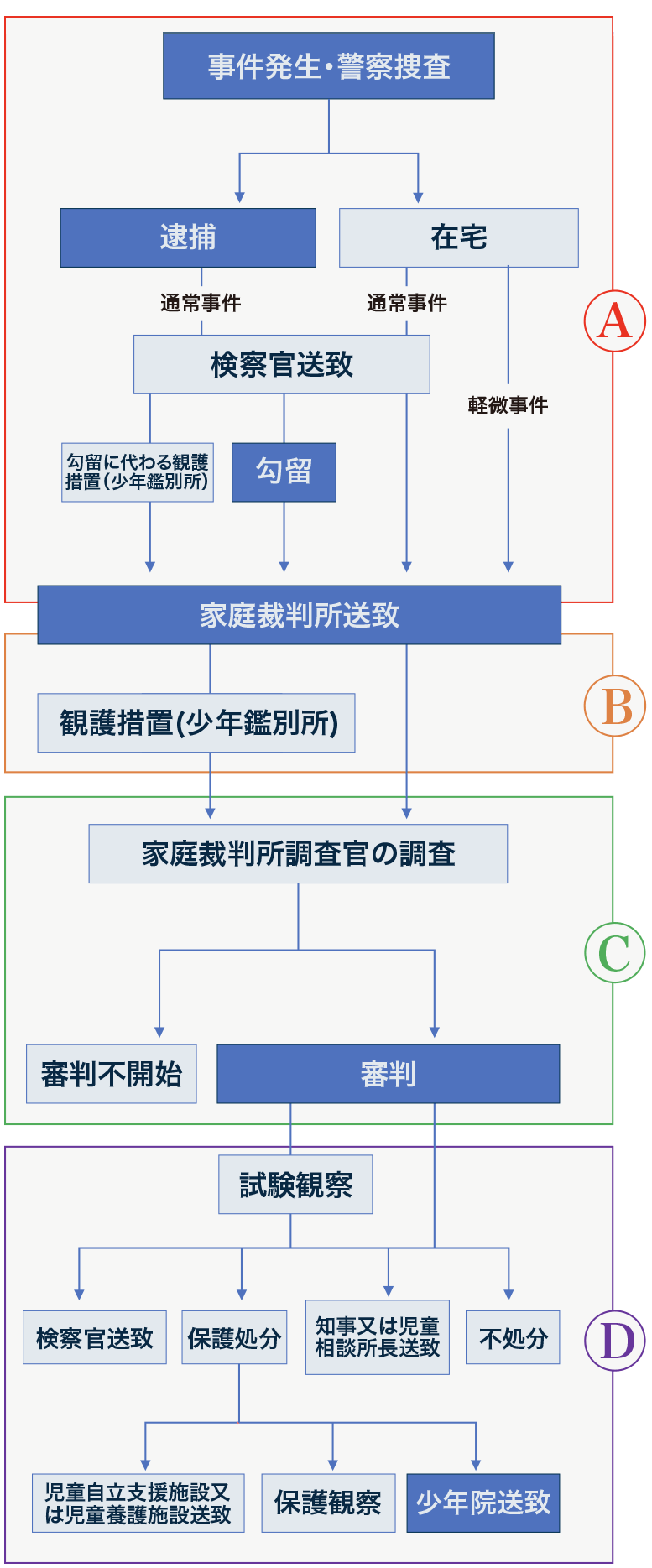

以下では、最も件数の多い「犯罪少年」の少年事件の場合について、下の図に沿って手続の流れを解説していきます。

こちらの記事を読んで頂くことで、少年事件における弁護士依頼の重要性がご理解頂けると思います。

もし、お子様が事件を起こしてしまいどうしたら良いかわからないという方がいらっしゃいましたら、是非ご一読ください。

1.Ⓐ 事件発生から家庭裁判所送致まで

⑴ 捜査と検察官への事件送致

14歳以上20歳未満の少年による犯罪があると、警察官が捜査を行います。

そして、少年に罪を犯した嫌疑がある場合には検察官に事件の記録一式が送られます(検察官送致)。

例外として、罰金以下の刑しかない軽い犯罪(軽犯罪法違反ののぞき行為など)の場合には、警察官から、検察官ではなく家庭裁判所に事件記録一式が送られます。

⑵ 捜査と身柄拘束

捜査には、大きく分けて、少年を逮捕して身柄を拘束しながら行う「身柄事件」と、身柄拘束をせずに捜査を進める「在宅事件」の2種類があります。

以下では、身柄事件となってしまった場合の流れについて詳しく解説します。

①勾留請求

身柄事件の場合、警察官は、逮捕から48時間以内に、検察官へ事件の記録一式に加えて少年の身柄を送らなければなりません。

事件記録と少年の身柄を受け取った検察官は、その少年の身柄拘束を続ける必要があるかどうかを24時間以内に判断し、必要ありと判断した場合は「勾留」という10日間の身柄拘束の許可を裁判官に求めます(勾留請求)。

成人の場合と異なり、少年の場合は、勾留しなければ捜査に大きな支障が生じるなどのやむを得ない場合しか勾留請求できないことになっています。

成人の場合よりも厳しい基準で勾留請求が認められるかどうかが判断されます(もっとも、少年であっても勾留が認められるケースは多々あります)。

勾留の場合、通常は警察署の留置場に拘束されることになりますが、少年の場合、「勾留に代わる観護措置」という少年鑑別所で身柄拘束を行う処分も可能であるため、検察官がその請求を行うこともあります。

②勾留決定

裁判官が勾留等を認めてしまった場合でも、少年側から「準抗告申立」という不服申立を行うことによって、身柄拘束から解放される場合もあります。

準抗告の申立が認められるには大変厳しい条件がありますが、泉総合法律事務所は勾留決定後の準抗告が容認された実績が多々あります。

勾留が認められてしまった後でも、諦めずに弁護士にご相談ください。

③勾留期間の延長

検察官は、勾留が認められて少年の身柄拘束を行った場合、10日間の勾留期間の満了を迎える前の段階で、さらに身柄拘束を続ける必要があるかどうかを判断し、必要がある場合は、裁判官に対して勾留期間の延長を請求します。

少年の場合、成人よりも勾留期間の延長請求がされにくい傾向にはあるものの、事件の内容が複雑であったり、関係者が多かったりする場合などは延長請求がされることもしばしばあります。

勾留期間の延長は最大10日間まで可能です。10日間の延長が認められてしまうと、逮捕や勾留請求されるまでの期間を併せて最大で23日間、警察の留置場等で身柄を拘束されることになります。

もっとも、少年の場合、そもそも、勾留決定自体がやむを得ない場合でなければできないことになっているため、勾留延長についても厳しい基準で判断され、検察官が10日間の延長を求めても、裁判官が全く延長を認めなかったり、認めたとしても数日程度の延長しか認めなかったりする場合もあります。

なお、勾留に代わる観護措置の場合は、10日間しか身柄拘束ができず、延長は認められません。

④釈放

検察官が勾留やそれに代わる観護措置の請求をしなかった場合、少年は釈放されて帰宅できることになります。

検察官から勾留やそれに代わる観護措置の請求を受けた裁判官は、検察官の請求を認めるかどうかを判断し、認めない場合は、請求を却下します。

請求が却下された場合は、検察官から不服申立がされてそれが認められない限り、釈放されて帰宅できることになります。

以上のように、身柄事件の場合、捜査の期間だけで最大23日間もの間、少年の身柄が拘束されてしまうことがあります。

長期間の身柄拘束は、少年にとって肉体的・精神的な大きな負担となり、退学や失職等の社会生活上の重大な不利益にもつながり得るものです。

⑶ 身体拘束に際する弁護活動

①意見書の提出

逮捕後、早い段階で少年に弁護士がついた場合、弁護士は、意見書の提出等により検察官に対して勾留請求等を行わないように働きかけることができ、それでも勾留請求等がされてしまった場合には、裁判官に対して検察官の勾留請求等を認めないように働きかけることができます。

②準抗告申立

勾留等が認められてしまった場合は、準抗告申立を行って勾留決定等の取消しを求めることができます。

また、勾留が避けられなかった場合にも、検察官に対しては勾留期間の延長請求を行わないように、裁判官に対しては検察官からの延長請求を認めないようにそれぞれ働きかけ、延長請求が認められてしまった場合には準抗告申立を行って取消しや期間の短縮を求めることができます。

③退学・解雇の阻止

これは少年本人や保護者と十分に相談した上で行う必要がありますが、身柄拘束の長期化が避けられない場合に、弁護士が学校や勤務先と話し合って、退学や解雇等の処分を受けないように働きかけるということもあり得ます。

④各種書類の作成(誓約書、身元引受書等)

多くの場合、弁護士が身柄解放に向けた働きかけなどを行うに当たっての説得材料にするため、少年本人には出頭を約束する誓約書等を、保護者には少年の監督を約束する身元引受書等を作成してもらいます。

⑷ 検察官から家庭裁判所への事件送致

警察官から事件の送致を受けた検察官は、在宅事件であっても身柄事件であっても、必要に応じて捜査を行い、その事件の記録一式を家庭裁判所に送ります(家庭裁判所送致)。

検察官は、家庭裁判所送致の際、少年に対する処分に関する意見(例えば「少年院送致が相当」など)をつけます。

なお、成人の場合は、犯罪の嫌疑が認められる場合であっても、検察官の裁量で起訴をしないことができますが、少年の場合は、犯罪の嫌疑が認められる以上は必ず検察官から家庭裁判所に事件送致を行わなければならないことになっています。

そのため、被害者との示談が成立する等の弁護活動の成果があった場合、事件が家庭裁判所に送られてから役に立つことになります。

2.Ⓑ 家庭裁判所送致から観護措置決定まで

⑴ 観護措置とは

観護措置とは、家庭裁判所が少年に対する処分を決めるまでに少年を暫定的に保護しておく措置のことです。

家庭裁判所の裁判官は、事件の送致を受けた後、観護措置の決定をするかどうかを検討します。

通常の観護措置は、少年を少年鑑別所に収容して行いますので(在宅の状態で定期的に家庭裁判所調査官と面会するという内容の観護措置も存在しますが、実際上ほとんどありません)、観護措置の決定がされると少年の身柄が拘束されると考えて差し支えありません。

逮捕勾留された状態で家庭裁判所に送致された少年の場合、裁判官は送致されてから24時間以内に観護措置の決定をするかどうかを判断します。

観護措置決定がされると引き続き少年の身柄が拘束されますが、観護措置の決定がされなければ釈放され、在宅事件として以降の手続が進められることになります。

ごく稀にではありますが、在宅事件として家庭裁判所に送致された少年について観護措置の決定がされて少年鑑別所に収容されるということもあります。

観護措置は、捜査段階において勾留の認められる事情がある場合のほか、次項に述べる通り少年非行についての専門家がいる鑑別所で何らか調査をすることが処分を決めるために必要であると裁判所が考える場合にも行われるためです。

⑵ 観護措置の期間

観護措置決定によって少年鑑別所に収容される期間は2週間ですが、最大3回まで更新することができますので、収容期間が最大で8週間になることがあります。

多くの事件では、観護措置決定がされた後、1回更新され、更新された観護措置の期間が満了する直前頃(家庭裁判所送致から3週間~4週間の間)に家庭裁判所での審判が行われます。

⑶ 観護措置で行われること

少年鑑別所に収容された少年は、知能検査や心理テスト等を受けたり、鑑別技官という心理学等の専門的知識を持つ職員との面接を行います。

また、少年鑑別所内での少年の生活態度も観察されています。それらの結果を基に少年鑑別所側で少年の資質に関する判断を行って「鑑別結果通知書」という書類を作成します。

家庭裁判所の裁判官は、少年に対する最終的な処分を決めるに当たって、その書類の内容も参考にします。

⑷ 観護措置の回避・取り消し

家庭裁判所の裁判官が観護措置の決定をするかどうかは、少年が証拠隠滅を行う可能性や、家庭裁判所に出頭しない可能性の有無・程度のほか、家族からの虐待や反社会的集団等による悪影響から保護する必要性の有無・程度、外界と隔絶された環境で少年の心身の調査を行う必要性の有無・程度等を考慮して判断しているようです。

観護措置決定がされた後でも、その後の事情変更や調査の結果を踏まえて、少年鑑別所に収容しておく必要性がなくなった場合などは、裁判官が観護措置を取り消すことがあります。

また、少年側が観護措置決定について不当であると考える場合は、「観護措置決定に対する異議の申立」という不服申立を行うことができます。

⑸ 観護措置に際する弁護活動

捜査段階での身柄拘束に加えて、観護措置決定によるさらなる身柄拘束がなされると、少年が大きな肉体的・精神的負担を受けるのみならず、退学や解雇等の重大な社会上の不利益を受けるおそれがさらに高まります。

そのため、観護措置を回避することが重要となります。

①意見書の作成

家庭裁判所に送致される前の段階から少年に弁護士がついていれば、それまでに集めた少年に有利な資料を基に意見書を作成して裁判官に提出するなどして観護措置決定を行わないように働きかけることができます。

観護措置決定がされてしまった場合も、その取消しの申立や異議申立を行って、身柄拘束からの解放を求めることができます。

②被害者との示談

被害者がいる事件については、被害者との示談ができていれば観護措置の判断に当たって少年に有利に働く場合がありますので、弁護士は早期の示談成立に向けて努力をします。

③退学や解雇等回避

身柄拘束からの解放が困難な場合は、捜査段階以上に退学や解雇のおそれが高まるため、少年本人や保護者と十分に相談した上で、弁護士が学校や勤務先と話し合って退学や解雇等の処分を受けないように働きかけるということもあります。

④付添人としての行動

弁護士が身柄解放に向けた働きかけなどを行うに当たっての説得材料にするために、少年本人には出頭を約束する誓約書等を、保護者には少年の監督を約束する身元引受書等を作成してもらうことが多いのは捜査段階と同じですが、保護者の少年に対する監督意欲の強さを示すため、弁護士が家庭裁判所に行って裁判官との面談を求める際に、保護者に同行してもらう場合もあります。

このように、捜査段階では弁護人として、家庭裁判所送致後は付添人として、弁護士が少年事件に関与することにより、少年の利益を保護することができます。

また、捜査段階で国選弁護人を利用した場合は、家庭裁判所での手続では付添人をすぐに活動させられないことがあり得ます。

途切れなく弁護士のサポートを得られるという点では、捜査段階から私選弁護人をつけておくメリットが大きいです。

3.Ⓒ 調査から審判まで

⑴ 家庭裁判所調査官による調査

事件が家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所の調査官が少年に関する調査を行います。

調査官は、心理学や教育学等の知識を持つ調査の専門家ですので、それらの知識を前提とした専門的見地から、少年に対する最も有効適切な処分が何であるかを判断するための調査を行います。

調査官が行う調査として多いものは、少年本人や保護者との面談、少年本人に対する心理テストの実施、学校や勤務先等に対する文書による必要事項の照会等です。

調査官は、調査の結果や少年の処分に関する意見を書いた「少年調査票」という書類を作成し、裁判官に提出します。裁判官は、少年に対する処分を決定するに当たって、調査官の意見を重要視します。

そのため、少年本人や保護者は、調査官との面談の際、よくコミュニケーションをとって自分の考えなどを積極的に伝え、十分な反省や更生に向けた意欲があることなどの少年にとって良い事情があるのであれば、可能な限りそれが伝わるようにした方がよいでしょう。

・弁護士は調査官との面談が可能

少年に弁護士がついている場合は、弁護士も調査官と面談を行うことができます。

弁護士が調査官と面談を行う場合は、調査官が考えている少年の問題点や処分についての意見の見込みなどを聴き取ることがあります。

弁護士が調査官から指摘された少年の問題点の解消に向けた活動を行い、その結果を踏まえてさらに調査官と面談を行うなどすることが少年に対する処分の軽減につながる場合もあります。

⑵ 審判開始の判断

家庭裁判所送致後の調査の結果を踏まえ、裁判官は、少年について審判を開始するかどうかについて判断します。

調査の結果、少年の犯罪事実がないことが判明した場合、審判を行うことができませんので、審判不開始となり手続は終了します。

また、調査の過程で調査官が少年本人や保護者に指導を行うなどしたことで少年が更生可能となり、それ以上の処分を必要としない状態になったなど、審判を行うのが相当ではない場合も審判不開始となり手続が終了します。

いずれの場合であっても、審判不開始で手続が終了すれば、以降、少年は特に制限を受けることなく生活することができます。

裁判官が審判を開始すると判断した場合、審判開始決定がされ、審判の期日が指定されて、少年本人や保護者が審判期日に家庭裁判所に呼び出されます。

⑶ 審判開始決定後

審判開始決定後も調査官の調査が実施されますので、少年本人も保護者も、調査官との面談の機会には、引き続き、調査官とよくコミュニケーションをとる必要があります。

調査官が少年の処分に関する意見を固めて少年調査票を完成させ、それを裁判官に提出するのは審判期日の直前頃であることが多いため、審判期日直前まで調査官との対応をおろそかにすることはできません。

・審判開始決定後の弁護士依頼のメリット

少年に弁護士(付添人)がついている場合は、弁護士が審判期日までの間に少年の学校や勤務先等の協力を取り付けたり、行政の福祉的支援の調整を行ったり、環境調整活動や被害者との示談交渉を行うなどの各種の活動を行い、その結果を書類にして家庭裁判所に提出するなど、少年にとって有利な資料の提出を行えることがあります。

また、弁護士は、審判期日に先立って、それまでに集まった資料を基に少年の処分に関する意見書を作成して家庭裁判所に提出することもできます。

弁護士の役割は刑事事件と比較すれば補助的なものにとどまりますが、少年にとって処分内容が有利になるようにするという意味では、同様に重要なものといえます。

⑷ 審判期日当日

審判は家庭裁判所で行われ、通常は、裁判官、書記官、調査官、少年本人、保護者が出席し、少年に付添人弁護士がついている場合は弁護士も出席します。

少年審判では、多くの場合、まず、裁判官が少年本人に事件の内容のことや、事件後のことなどについて質問をします。

弁護士がついている場合は、弁護士も少年に質問をすることができます。そのため、裁判官からは質問されなかったものの、少年のよい面が出せるような事項があれば、弁護士からそれを少年に質問することになります。

また、裁判官から保護者に対して今後の少年への監督等についての質問がされることが多く、弁護士も必要に応じて保護者に質問をすることがあります。調査官から少年や保護者に対して質問がされる場合もあります。

審判の終わりにも少年に発言の機会が与えられるため、少年は、言いたいことがあればその機会に言うこともできます。

通常の場合、審判の最後に、裁判官から少年に対する最終的な処分が言い渡されます。

4.Ⓓ 審判結果

審判が開始された後の少年に対する最終的な処分の種類は、大きく分けると、不処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、保護処分、検察官送致の4種類があり、そのうちの保護処分には、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致という3種類があります。

また、中間的な処分として、試験観察というものがあります。

⑴ 不処分

少年が犯罪を行ったと認めることができない場合(非行事実なし)や、保護処分の必要性がないと判断された場合(保護処分不要)などは不処分となります。

この場合、少年は、特に制限を受けることなく生活することができます。

⑵ 都道府県知事又は児童相談所長送致

18歳未満の少年で、犯罪傾向はそれほど進んでいないものの、資質や環境に問題があるなど、児童福祉機関の継続的な指導に委ねるのが適当と認められる場合、都道府県知事又は児童相談所長に送致されます。

⑶ 保護処分

①少年院送致

少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が難しい場合、少年院に収容されて教育を受けることになります。

②保護観察

少年が保護観察所の指導監督を受けながら社会内で更生できると判断された場合、保護観察の処分を受けることがあります。

保護観察の場合、少年は決められた約束事を守りながら自宅で生活し、定期的に保護司や保護観察官との面会を行って指導を受けることになります。

③児童自立支援施設又は児童養護施設送致

児童自立支援施設は不良行為やそのおそれなどのある18歳未満の少年を入所させる施設で、児童養護施設は保護者がいない、あるいは虐待を受けているなどの18歳未満の少年を入所させる施設です。

いずれも少年院とは異なり、開放的な施設ですので、そのような環境での生活指導が相当と判断された18歳未満の少年が送致されることになります。

④検察官送致

罪を犯した時点で14歳以上の少年について、事件の内容、少年の性格、心身の成熟度等から、保護処分よりも、刑罰を科すのが相当と判断される場合には、事件が検察官に送致され、成人と同様の刑事手続により刑罰を受けることになります。

少年が故意に他人を死亡させ、その時点で16歳以上であった場合、原則として、検察官送致となります。

また、家庭裁判所の審判時に既に20歳を迎えているなど、年齢を超過して少年でなくなった場合も検察官送致となります。

⑷ 試験観察

試験観察は、一定の期間、家庭裁判所が少年を監督しながら様子を見た上で、その結果を踏まえて少年に対して保護観察等の終局的な処分を言い渡すというものです。

家庭裁判所が直接行う試験観察と民間の篤志家等に委託して行う補導委託による試験観察の2種類があります。

5.まとめ

以上のように、少年が罪を犯した場合については少年法によって様々な手続が定められていますが、手続の各段階で、速やかに、かつ適切に対応しなければ、少年自身が大きな不利益を受けてしまう場合があります。

特に身柄事件については、逮捕後、一刻も早く弁護士をつけて早期の身柄解放に向けた活動をスタートさせることが重要です。

逮捕されている場合もそうでない場合も、未成年の子供さんが罪を犯して捜査の対象となっている場合、お早目に泉総合法律事務所にご相談ください。